本文

誰でもできる!やってみよう!消防訓練

消防訓練を実施しましょう!

消防法第8条の規定により防火管理が必要な建物などは、指名された防火管理者が消防計画を作成し、その計画に基づき消火、通報および避難の訓練(以下、消防訓練という)を行うことが義務付けられています。

消防訓練は、特定防火対象物(※1)と非特定防火対象物(※2)で義務付けられている内容に違いがあります。

| 種別 |

回数 (特定防火対象物※1) |

回数 (非特定防火対象物※2) |

|---|---|---|

| 消火訓練 | 年2回以上 | 消防計画に定める回数 |

| 避難訓練 | 年2回以上 | 消防計画に定める回数 |

| 通報訓練 | 消防計画に定める回数 | 消防計画に定める回数 |

※1特定防火対象物とは

集会場、遊技場、飲食店、百貨店、旅館といった不特定多数の者が利用する建物または病院、福祉施設、幼稚園等の火災が発生した場合に避難が困難で人命に及ぼす危険性が高い建物のことをいいます。(消防法第17条の2の5第2項第4号、消防法施行令第34条の4第2項)

※2非特定防火対象物とは

「特定防火対象物以外の防火対象物」であり、主に共同住宅、学校、図書館、神社、工場、倉庫、事務所、文化財等の特定の人が利用する建物となります。

消防訓練は、消防法上の義務がある施設において実施されますが、管理者が常時居ない施設(体育館など)では、利用者の方々がいざというときに対応する必要があります。建物の用途によって状況が変わりますので、詳細についてはお近くの消防署へお問合せください。

消防訓練の義務がある施設関係者の方々だけでなく、施設を利用するみなさんにも内容をご確認いただきき、理解していただければと思います。

どんな内容の訓練をしたらいいのでしょうか?

消防訓練の内容を【消火訓練】【避難訓練】【通報訓練】にわけて説明します。

この3つをあわせて【総合訓練】といいます。防火管理の必要な施設においては、この総合訓練を実施されることをお勧めします。

【消火訓練】

消火訓練は、建物に設置されている消火設備(消火器・屋内消火栓など)を使用して訓練します。

実際に放水(放射)することが最も効果的ですが、消火設備の設置場所を確認し、操作方法について理解することも重要です。

訓練では、実際に放水(放射)せず、模擬操作として実施することも可能です。

また、最寄りの消防署へご依頼いただければ、消火器トレーナー(水が放射されるもの)の貸出しも可能ですので、ご相談ください。

★消火器の使い方について<外部リンク>(総務省消防庁ホームページ)

【避難訓練】

火災の際に、避難階段、避難設備、避難器具の設置場所を把握していなかったり、その使用方法を知らなかったために、適切な誘導(避難)ができずに大惨事を招いてしまったという事例があります。

避難訓練は施設内において、火災が発生した場合に、どこから避難するかを事前に確認することが重要です。

火災時に、避難者を秩序正しく迅速に安全な場所へ誘導するため、避難経路の決定、避難場所・避難方法の伝達、パニック防止、非常口の開放、逃げ遅れた人の人数確認などを考慮して行います。

階段などの避難経路を使って安全に避難してみるほか、防火戸や防火シャッターの閉鎖訓練、避難器具などの使い方を覚えましょう。

訓練の際には、火点(火災が発生している場所)をいろいろな場所に設定し、それぞれの場所からの避難経路を確認しましょう。

【通報訓練】

119番通報の方法、自動火災報知設備や放送設備の使用方法を確認しましょう。

火災を発見してから119番通報、館内連絡、防災センター等への連絡を行います。

119番通報は、固定電話でも携帯電話でも通報可能です。固定電話では、番号の位置情報により場所の特定が容易になります。

携帯電話では、スピーカー機能により指令員より指示を受けられたり、通報する場所が固定されません。

それぞれに利点がありますので、状況に応じて訓練してください。実際に通報訓練を行う場合は、事前にお近くの消防署までご連絡ください。

また、訓練通報の際には第一声で「訓練通報です」もしくは「訓練です」と電話口でお答えください。

その後は係員の指示に従い、受答えをしましょう。

総合訓練

火災を想定し、上記(通報・消火・避難)までの訓練を自衛消防の組織に基づく任務に従い、火災の発見から到着した消防隊への情報提供まで総合的な活動をする訓練です。

小規模ビル避難等訓練マニュアルとして消防庁からマニュアルも出ていますで、ご参考にしてください。

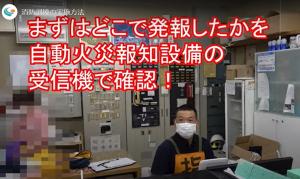

消防訓練の参考動画

下呂市消防本部では、消防訓練の実施について、参考としていただくための動画を作成しています。

火災を発見する時には、自動火災報知設備(煙や炎を感知して、音や音声で火災発生を知らせてくれる設備)により覚知する場合と、人の五感により覚知する場合があります。

それぞれのパターンで作成した動画をご確認ください。

★【自動火災報知設備がある場合】動画約20分程度

★【自動火災報知設備がない場合】動画約7分程度

消防訓練の実施報告について

消防法第8条により防火管理者を選任する必要のある対象物は消防署へ報告(通報)する必要があります。

報告については、下記の方法がありますので、各施設に応じた内容でご報告ください。

また、消防訓練の実施について、消防職員の立会いが必要な場合(消防職員の指導を必要とする場合)は事前に日程調整が必要になりますので、所轄の消防署(※3)へご連絡ください。

〇紙媒体にて提出する場合

消防訓練通知書を記入し、所轄の消防署(※3)へ提出してください。

副本が必要な場合は、2部作成し提出してください。

〇電子申請にて提出する場合

所轄の消防署を選択(若しくはQR読み取り)して申請してください。

※3 消防署の所轄は以下の通りです。

下呂地区(旧下呂4区、上原、竹原)は中消防署<外部リンク>

萩原・馬瀬地区(宮田・大ケ洞地区を除く)は北消防署<外部リンク>

小坂地区(宮田・大ケ洞地区を含む)は小坂分署<外部リンク>

金山地区(中原地区を含む)は南消防署<外部リンク>