本文

住宅用火災警報器を設置しましょう

なぜ住宅に「火災警報器」が必要なのですか?

住宅火災で亡くなった人のうちの約6割は「逃げ遅れ」が原因で命を落としています。

早く火災の発生を知っていれば、助かった方も多かったのではないかと推測されます。

万が一火災が発生しても、「住宅用火災警報器」が煙や熱を感知し警報音で知らせてくれます。

火災の早期発見・初期消火に大きな効果が期待でき、火災件数や火災による死者が減ると考えられます。

火災は出火元になっても、また隣家から延焼しても大変です。

貴重な財産を失うばかりか、大切な人の命まで犠牲になることがあります。

『安心安全な町づくり』のため、「住宅用火災警報器」を設置しましょう。

「住宅用火災警報器」はどこにつけるの?

- 家族の寝室にはすべて取り付けてください。

- 2階または3階に寝室がある場合は、階段の天井にも取り付けてください。

- 寝室の無い階で、4畳半以上の居室が5以上ある階は廊下に取り付けてください。

1・2・3の場所が条例で義務になっていますが、台所や居間にも取り付けられることをお勧めします。

下呂市火災予防条例により設置が必要な箇所<外部リンク>

取付位置の注意事項

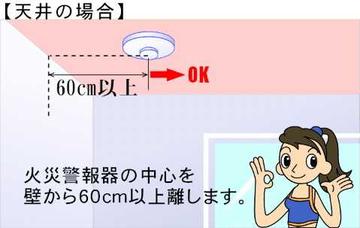

<天井の場合>

火災警報器の中心を壁から60cm以上離します。

※梁などがある場合も60cm以上離します

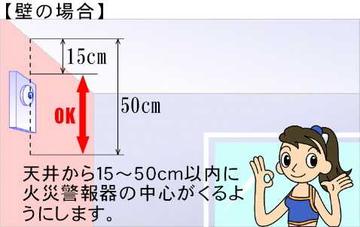

<壁の場合>

天井から15から50cm以内に火災警報器の中心(感知部)がくるようにします。

※換気扇やエアコンなどの吹き出し口から1.5m以上離します。

取付が困難な方は、消防職員が住宅用火災警報器の取付けを無料でお手伝いいたします。

対象者は、市内在住の「75歳以上の方のみの世帯」「障がい者世帯」「設置が困難な理由がある世帯」です。

住宅用火災警報器は、ご自身で用意していただく必要がありますのでお願いいたします。

ご希望の方は、下呂市消防本部予防課までご連絡ください。電話 0576-25-6188

下記「設置サポートパンフレット」もご覧ください。

住宅用火災警報器にはどんな種類がありますか?

感知方式

煙を感知するものと熱を感知するものの2つのタイプがあります。

煙式は熱式に比べて感知が早く、寝室・階段などの義務設置の場所には煙式を付けることになっています。

電池式と家庭用電源を使う方式

電池式は配線等の工事が不要で取付が簡単です。

電池の寿命はおおむね10年で、交換時期がくると警報ランプや音で知らせてくれます。

家庭用電源を使うタイプはコンセントがあれば比較的簡単に設置できます。

鳴動方式

火災を検知した警報器だけが鳴動する単独型と、無線電波により設置されているすべてが一斉に鳴動する連動型があります。

部屋が複数ある場合は、他の場所で発生したことを同時に知らせることが出来る連動型の設置をお勧めします。

耳の不自由な方には、警報器が鳴動することで光を発するという音以外の方法で火災を知ることが可能な機種もあります。

連動式の住宅用火災警報器設置イメージ<外部リンク>(総務省消防庁YouTube)

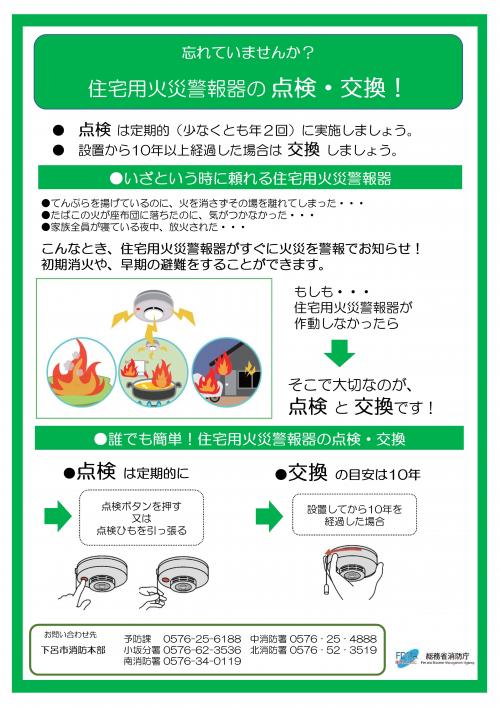

定期的な点検・交換を実施しましょう

住宅用火災警報器は火災を早期に発見するため常に作動しており、その寿命は約10年とされています。

「いざ」というときに警報器が適切に作動するよう、定期的に作動点検を行いましょう。

点検の結果、作動しない場合や設置から10年以上経過している場合は本体の交換を実施し「いざ」というときに備えましょう。

10年たったらとりカエル。わが家の住宅用火災警報器、いますぐチェック!<外部リンク>(一般社団法人 日本火災警報器工業会)

住宅用火災警報器のお陰で、家族4人の命が救われました。

下呂市でも、実際に住宅用火災警報器のお陰で、命が救われた火災が発生しています。

その時の様子をイラスト動画で再現しましたので、下記URLから是非ご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=dkU7JOaqdwM<外部リンク>

その他

- 住宅用火災警報器は、日本検定協会の検定マーク付きのものを購入してください。

- 電気屋さん・防災設備取扱店・電気工事店・ホームセンターなどで販売しています。

- 悪質な訪問販売に注意してください。消防署が販売を依頼したり、直接販売することはありません。

- あやしいと思ったら、最寄りの消防署か市役所または警察にご連絡ください。

- 詳しいことをお知りになりたい場合は消防本部か最寄りの消防署におたずねください。

- 取付が困難な方は消防職員が設置をお手伝いいたします。ご希望の方は下呂市消防本部予防課(0576-25-6188)までご連絡ください。(設置する警報器はご自身で購入していただく必要があります)

- 寝たきり・独り暮らしの高齢者の方(市民税非課税世帯の方)や障がいのある方(在宅の下肢、聴覚、視覚若しくは体幹機能障がい2級以上の方)などについては、警報器の購入補助が利用できる可能性があります。詳しくは下記の担当課へお問い合わせください。

○高齢福祉課(0576-53-0153)

○社会福祉課(0576-52-3936)

関連情報リンク

- 総務省消防庁(定期的に点検・交換をしましょう)<外部リンク>

- 住宅防火対策推進協議会(住宅用防災機器とは)<外部リンク>

- 住宅用火災警報器は「お家の守り神」